○牟岐町文書取扱規程

平成14年3月11日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除き、牟岐町における文書の取扱いについて、必要な事項を定め、もって文書の適正な管理と事務の効率的な運用を図ることを目的とする。

(1) 文書 事務を処理するために作成される書類、帳簿、伝票、電報又は電話若しくは口頭による事項を記録したもの及び図面その他の資料等の記録一切をいう。

(2) 収受文書 町に到達した文書をいう。

(3) 発送文書 町から発送する文書をいう。

(4) 回議書 事案の処理について上司の許可、決定又は承認等の意志決定を受けるために作成された文書をいう。

(5) 決裁文書 決裁済みの回議書をいう。

(6) 対内文書 庁内各課及び町の機関相互において収発する文書をいう。

(7) 対外文書 対内文書以外の文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 事案の処理は、すべて文書によるものとする。

2 文書は、正確、迅速、ていねいに取り扱い、常に整理して事務の効率的な運営を確保するように努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

3 文書は、上司の許可を得ないで職員以外の者にその内容を告げ、謄写若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、総括文書管理者として、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書管理に関する規程等の整備

(2) 文書分類基準表(別表)、文書ファイル管理簿等に関する整備

(3) 文書管理に関する指導監督、研修の実施

(文書管理責任者)

第5条 課長(これに相当する職を含む。以下「課長」という。)は、文書管理責任者として、次の各号に掲げる事務を処理する。

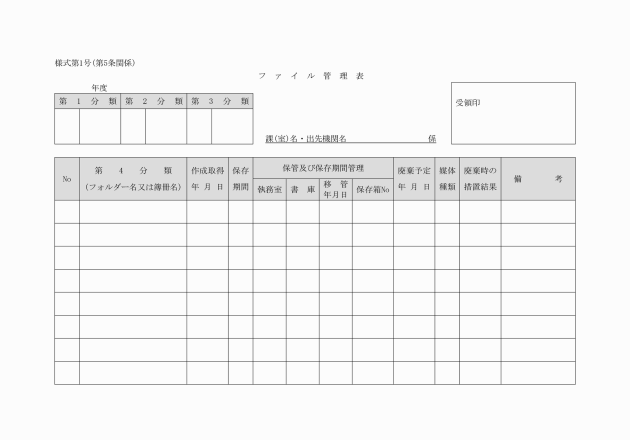

(1) 文書分類基準表、文書ファイル管理表(様式第1号)等の作成

(2) 保存期間の延長、廃棄等各措置の実施

(3) 課等の保存する文書管理の徹底

(文書管理担当者)

第6条 文書管理担当者は、あらかじめ課長が定めた職員をもって充てる。

(文書管理担当者の職務)

第7条 文書管理担当者は、課長の命を受け、課における次に掲げる事務を処理し、その適正な管理及び運営に努めなければならない。

(1) 課内における文書管理の指導及び改善

(2) 文書管理に関する総務課との連絡調整

(3) 文書分類基準の検討と文書目録等の管理

(文書の種類)

第8条 文書は、一般文書、公示文書、議案書及び専決処分書、令達文書、契約文書並びに法規文書に区分する。

2 一般文書は、次のとおりとする。

(1) 往復文書

ア 照会 相手方に対して一定の事実、意見等について問い合わせるもの

イ 回答 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの

ウ 協議 相手方の同意を求めるもの

エ 通知 一定の事実又は意志を特定の相手方に知らせるもの

オ 依頼 相手方に対して一定の行為を求めるもの

カ 送付 物品又は書類を相手方に送り届けるもの

キ 報告 一定の事実その他について、上司又は上級官公庁に知らせるもの

ク 届出 一定の事項について届け出るもの

ケ 申請 許可、認可、承認、交付その他一定の行為を求めるもの

コ 願い 一定の事項について願い出るもの

サ 進達 経由文書を上級官公庁に取り次ぐもの

シ 副申 許可、申請書等を進達する場合に、経由機関が意見を述べるもの

ス 勧告 法令等に基づき一定の行為をすること又はしないことを相手方に勧めるもの

セ 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

ソ 答申 諮問を受けた機関等がその諮問事項について意見を述べるもの

タ 建議 諮問を受けた機関等がその属する行政機関又はその他の関係機関に対し将来の行為に関し意見を述べるもの

(2) 内部文書

ア 復命 上司から命ぜられた任務の結果等について報告するもの

イ 事務引継 職員が退職、休職、転任等となった場合に、担当事務の処理てんまつを後任者に引き継ぐもの

(3) 儀礼文書

ア 書簡文 依頼状、礼状、あいさつ状、案内状などで私文書の形式により発するもの

イ あいさつ文 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等

ウ 表彰文 賞状、表彰状、感謝状等

(4) その他の文書

ア 請願 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、行政機関に対し希望を述べるもの

イ 陳情 行政機関に対し希望を述べるもの

ウ 証明 特定の事実、法律関係その他の存否を公に認識する旨の表示をするもの

エ 要綱 事務を処理するに当たっての基本となる事柄をまとめたもの

オ 要領 事務を処理するに当たっての具体的な処理基準など実際に事務を処理する上での手続きをまとめたもの

カ 会議録・議事録 会議の次第、出席者、内容等を記載して、会議の経過を記録するもの

3 公示文書は、次のとおりとする。

(1) 告示 一定の事項を法令の規定に基づき、広く一般に周知させるために公示するもの

(2) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの

4 議案書及び専決処分書は、次のとおりとする。

(1) 議案書 議会において議決しなければならない事項について、町長又は議員が議会に提出するために作成したもの

(2) 専決処分書 議会において、議決(決定)すべき事件に関して、必要な議決(決定)が得られない場合の補充的手段として町長が処分するもの又は議会の権限に属する軽易な事項について議会の委任に基づいて町長が処分するもの

5 令達文書は、次のとおりとする。

(1) 規程(訓令) 本庁又は出先機関に対して命令するもの

(2) 指令 申請又は願いに対して、許可し、認可し、又は指示・命令するもの

(3) 通達 所管の機関又は職員に対し、法令の解釈、職務執行上の方針その他の細目的事項に関し、指示又は命令するもの

(4) 依命通達 通達事項を命令権者の命を受けて、その補助職員が自己の名で通達するもの

6 契約文書 一定の法律効果の発生を目的とする2以上の当事者の相対立する意志の合意の内容を明らかにするもの

7 法規文書は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(文書処理の年度)

第9条 文書処理に関する年度区分は、一般文書及び契約文書にあっては、4月1日から3月31日まで、公示文書、議案書及び専決処分書、令達文書並びに法規文書にあっては、1月1日から12月31日までとする。ただし、総務課長が認めたものにあっては、この限りでない。

(1) 一般文書には、「牟」を冠し、文書発送簿により一連番号を付けること。

(2) 指令については、「牟岐町指令」を冠し、指令番号簿により一連番号を付けること。

(3) 条例、規則及び規程(訓令)については、その区分の左に「牟岐町」を冠し、例規番号簿により一連番号を付けること。

(4) 告示については、その区分の左に「牟岐町」を冠し、告示番号簿により一連番号を付けること。

(5) 議案等については、その区分を冠し、議案等番号簿により一連番号を付けること。

2 対内文書については、「事務連絡」とし、対外文書のうち軽易なものは「号外」とすることができる。

(1) 軽易なものについては、副町長名、課長名又は役場名、課名等

(2) 対外文書のうち部、次、課長あての照会その他の文書に対する回答は、課長名等

(3) 対内文書にあっては、特に定めるものを除き、副町長、課長名、課名等

(あて先)

第12条 文書のあて先は、原則として職、氏名を記載するものとする。

2 敬称は、すべての文書に「様(殿)」を用いるものとする。

(文書の書き方)

第13条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式が縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの

(3) 祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) その他総務課長が縦書きを要すると認めたもの

(文書の日付)

第14条 発送する文書の日付は、特に指示のあるものを除き発送する日とする。

第2章 文書の収受及び配布

(到着文書の処理)

第15条 到着した文書は、すべて総務課で収受する。

2 前項の文書中に町で収受すべきでないものがあるときは、直ちに返却、転送その他必要な措置をとらなければならない。

3 第1項の文書中に郵便料金の未納又は不足のあるものは、官公庁から発せられたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

(収受文書の配布)

第16条 総務課で収受した文書は、次に掲げるところにより主管課に配布しなければならない。

(1) あて先の課が明記されている文書 あて先の課に封のまま収めること。この場合配布先が判明しない文書については、開封し、あて先の課を判定し、文書の余白又は封皮に受付印を押した後、封皮を添付してあて先の課に収めること。

(2) 親展文書及び秘等の表示のしてある文書 町長又は副町長あての文書は、総務課に、その他のものは、それぞれあて先人の属する課に収めること。

(3) 書留、内容証明等特別な郵便物 特殊郵便物受付簿に記載して主管課の文書管理担当者に手渡し、受領者署名をもらうこと。

2 2以上の課に関係すると認められる文書は、最も関係のあると認められる課に配布するものとする。

(総務課以外で受領した文書の取扱い)

第17条 職員が出張先等で直接受領した文書又は課で直接受領した文書は、各課で収受の手続きをとるものとする。ただし、配布先が分からない文書があるときは、直ちに総務課回付しなければならない。

(定例的な文書の主管課での収受)

第18条 定例的な届出書、申請書又は一定帳票により、多数のものが直接主管課に提出されるものは、第15条の規定にかかわらず、当該提出された文書を主管課で直接収受することができる。

2 本町を経由する文書は、必要に応じて主管課において文書経由簿に記載して処理するものとする。

(勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第19条 勤務時間外に到着した文書の取扱いについては、牟岐町庁舎宿日直服務規程(昭和48年訓令第1号)の定めるところによる。

(電話又は口頭による文書の取扱い)

第20条 電話又は口頭により、照会、回答、報告その他の連絡を受理し、これを文書として取扱うことを適当と認めるときは、必要に応じて処理しなければならない。

(返送文書の取扱い)

第21条 返送されてきた文書は、第16条の規定に準じて処理するものとする。

2 返送を受けた主管課長は、直ちに適切な処理をしなければならない。

(収受文書の配布)

第22条 第15条の規定により総務課で収受した文書は、迅速かつ適切に配布するものとする。

(誤配文書の取扱い)

第23条 文書管理担当者は、配布を受けた文書中、主管に属しないものがあるときは、各課相互に転送することなく、直ちにその理由を付して、総務課に返さなければならない。

第3章 文書の処理

(収受文書の受付)

第24条 収受文書の配布を受けた文書管理担当者は、当該文書を受付文書及びその他文書に区分し、受付文書は、必要に応じて受付印を押し文書受付簿に記載するものとする。

2 前項のその他の文書とは、新聞、雑誌、カタログ、ポスター、パンフレット、私文書、あいさつ状及び簡単な報告書等で保存又は処理を要しないものをいう。

3 年間を通じて相当量収受する申請書等は、申請書だけを別にまとめ、一連番号を付して処理することができる。

4 親展文書及び秘等の表示のしてある文書は、開封しないで文書受付簿に日付、発信人、あて先人及び件名欄に親展、秘の別を記載するものとする。

5 受付文書のうち、収受の日付が権利の得失に関係あるものの封皮は、その文書に添付しておかなければならない。

(受付文書の処理)

第25条 文書管理担当者は、配布を受けた受付文書と文書受付簿を確認し、これを主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、提出された文書を速やかに査閲し、処理方針等必要な事項を指示して所管担当に配布しなければならない。

3 受付文書で、他の課に関係するものは、速やかに、その旨を関係課に連絡し、又はその写しを送付しなければならない。

(一応供覧)

第26条 受付文書のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、「一応供覧」と表示し、その理由を付けて、直ちに上司に供しなければならない。

(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの

(2) 重要の事案で上司の指示により処理する必要のあるもの

(3) 事務の性質又は調査等のため、事案の処理に日時を要するもの

(供覧)

第27条 受付文書のうち特別の処理を必要としないで単に上司の供覧に供することをもって足りるものは、その文書の余白を用いて参考事項を付記し、上司の閲覧に供するものとする。

第4章 文書の起案

(起案)

第28条 文書の起案は、起案用紙を用いなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 処理について一定の帳票が定められているもの。

(2) 定例又は軽易な事案で、直ちに処理案を本書の余白に朱書することにより処理できるもの

2 起案用紙による起案は、次によらなければならない。

(1) 1文書につき1起案とする。ただし、同一性の事案については、「第1案」「第2案」等により一括処理することができる。

(2) 牟岐町事務決裁規程に定めるところにより、決裁区分を表示し、回議する必要のない上司欄は、斜線を引くこと。

(3) 保存期間、起案年月日等所定事項を必ず記載すること。

(4) 標題は、できるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(5) 文案は、分かりやすい口語体とし、本文、理由、経過及び参考事項の順に簡潔に記載し、できるだけ個条書にすること。

(6) 字句を訂正したときは、その箇所を二重の線で消すこと。

(7) 起案にあたって参考とした資料、参照した法令条文その他の参考事項は、努めて要旨を抜き書きし、又は関係書類を添えること。

(8) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。

(9) 受付文書に基づく起案は、当該受付文書を添えること。

(電話による回答)

第29条 急を要する事案で、電話により回答を求められた場合は、その事案が重要なものでない限り、第3条第1項の規定にかかわらず即時回答することができる。ただし、上司に報告する必要があると認められるものは、上司に報告しなければならない。

(特別取扱いの表示)

第30条 回議書には、必要に応じて、次に掲げる区分による表示を起案用紙の欄外右上に朱記するものとする。

(1) 重要なもの「重要」

(2) 至急処理を求めるもの「至急」

(3) 法規文書及び規程(訓令)「例規」

(4) 公示文書「公示」

(5) 議会に付議すべきもの「議案」

(6) 秘密を要するもの「秘」

第5章 回議及び合議

(回議)

第31条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。

2 回議を受けた上司が、起案内容に異議があるときは、起案内容の修正又は廃案等の処分を命ずることができる。

3 同一事件で回議を重ねるものは、前回までの回議書を添え処理の経過を明らかにするものとする。

(合議)

第32条 回議書で、他の課に関係のあるものは、次に掲げるところにより決裁を受けなければならない。

(1) 他の課に関係のあるものは、関係課長の合議を経て、主管課長の決裁を受けること。

(2) 他の課に関係のあるものは、主管課長の決裁を受けた後、関係の課に合議すること。

2 合議を受けるものは、課長とする。ただし、回議書は、原則として関係課長を経由するものとし、記帳等を要するものについては、担当者を経由するものとする。

(同時合議)

第33条 緊急に決定を要する事案で複雑なもの又は合議課が多い場合は、前条の規定にかかわらず、回議書の写しを配布し、又は関係課長等の会議を持って合議することができる。

2 同時合議を行ったときは、回議書に次の書類を添付して回議しなければならない。

(1) 回議書の写しを配布したときは、その意見

(2) 会議を開いたときは、会議のてんまつ書

(合議文書の取扱い)

第34条 合議を受けた事案について異議がないときは、押印し、直ちに回付しなければならない。

2 合議を受けた事案について異議があるときは、主管課長に協議し、協議が整わないときは、上司の指揮を受けなければならない。

3 合議を受けた事案の結果を知る必要があるときは、その課長名の上に「要再回」と朱書するものとする。

4 前項の規定により、再回付を求められた合議文書は、決裁を受けた後直ちに当該課長にその結果を連絡しなければならない。

(回議書が廃案となった場合等の処理)

第35条 回議書が否決されたとき、合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき又はその内容が加除補正されたときは、その理由を付して合議した関係課に通知しなければならない。

2 決裁文書を廃止し、又は施行を保留する必要が生じたときは、その理由を付して合議した関係課に通知しなければならない。

第6章 決裁

(決裁)

第36条 決裁権者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(代決)

第37条 牟岐町事務決裁規程(平成3年規程第3号)の規定により代決するときは、決裁者欄に「代決」の表示をして、代決者が押印しなければならない。

(決裁文書)

第38条 決裁文書には、決裁者において決裁の年月日を記載するものとする。ただし、町長決裁又は副町長専決の文書にあっては、総務課において決裁の年月日を記入し、これを速やかに主管課に返付するものとする。

第7章 施行

(施行)

第39条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続きをとらなければならない。ただし、直ちに施行することができないものについては、上司の指揮を受けるものとする。

(印刷)

第40条 決裁文書の施行に当たり印刷を要するものは、原則として主管課においてこれを行うものとする。

(公印の押印)

第41条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものは、押印を省略することができる。

(1) 対内文書

(2) 他の行政機関に提出する軽易なもの及び定例的なもの

(3) 町民に周知回覧するもの及び軽易な文書

(4) 他の行政機関に対する申請書等について、当該行政機関が公印を省略することを認めた文書

2 重要なもの又は権利の得失に関係のある文書は、決裁文書と契印しなければならない。

3 契約文書、登録文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

(発送)

第42条 発送文書は、主管課において文書発送簿に記載した上、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 所定の封筒又ははがきの表面に送付先を明記し、封筒は封かんすること。

(2) 小包その他特別の包装を必要とするものは、荷造りし、送付先を明記すること。

(3) 発送の際特別の扱いをする必要のあるものは、その表面に速達、書留、親展、配達証明書等必要な表示をすること。

2 電報によるときは、必要に応じて処理するものとする。

(発送の処理)

第43条 文書を発送するときは、各種の取扱いを比較し、最小の経費で発送するように努めなければならない。

2 文書の発送は、郵送又は使送の方法により行う。ただし、必要があるときは、自転車便又は鉄道便等を利用することができる。

3 郵送は、料金後納扱いとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は国が発行する郵便はがき等を使用することができる。

第8章 文書の保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管の原則)

第44条 文書は、簿冊等により整理し、及び保管するものとする。

(文書の保管単位)

第45条 文書の保管単位は、課とする。ただし、事務室の状況等により、総務課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(保管用具)

第46条 文書の整理及び保管に当たっては、簿冊等用具及びキャビネットを使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、その他の保管庫、図面庫、書棚等に収納することができる。この場合において、職員は、当該文書の名称、収納場所を記載した書類をキャビネットの所定の位置に保管しなければならない。

(文書の保管及び整理)

第47条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元においてはならない。

2 文書は、文書名を記載したラベルをはった簿冊等に収納し、キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

3 各課に共通する文書は、文書分類基準表に従い、整理し、及び保管しなければならない。

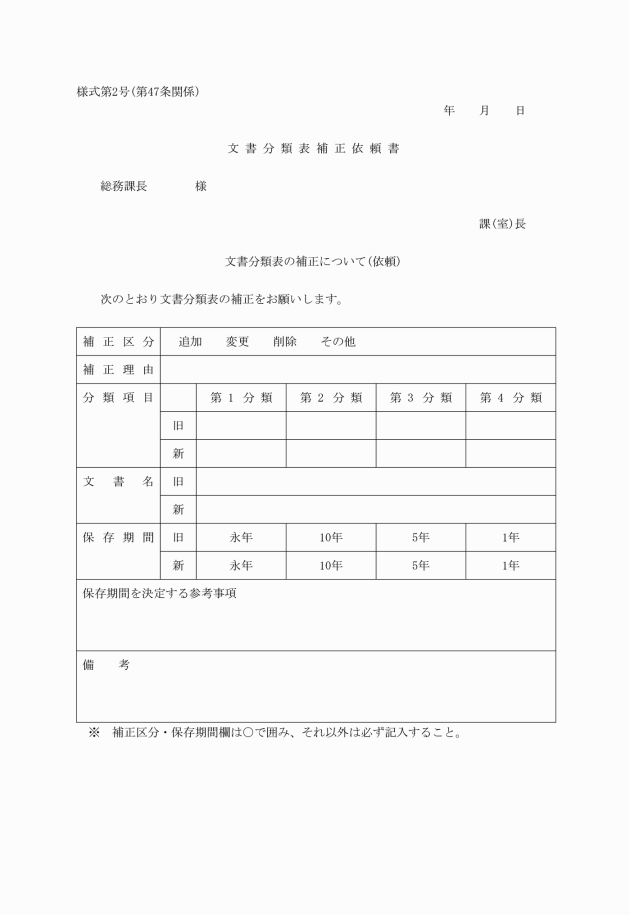

4 文書管理責任者は、事務事業の新設、変更、廃止等により分類項目、文書名又は保存期間の補正を必要とする場合は、速やかに文書分類基準表補正依頼書(様式第2号)を用いて総務課長と協議しなければならない。

(ファイル管理表の作成等)

第48条 文書管理責任者は、文書を系統的に管理するため、毎会計年度当初にファイル管理表を作成しなければならない。

2 文書管理責任者は、前項の規定によりファイル管理表を作成したときは、速やかに、総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、提出されたファイル管理表に受領印を押し、原本を総括ファイル管理簿として管理し、その写しを文書管理責任者に交付する。

4 文書管理責任者は、交付されたファイル管理表の写しを保管する。

(文書の保存期間及び保存区分)

第49条 文書の保存期間は、特に定めのあるものを除き、永久、10年、5年、1年の4種とし、その区分は、おおむね次のとおりとする。

(1) 永久保存

ア 法令、条例、規則その他の例規に関するもの

イ 官公庁からの令達、通知、往復文書等で重要なもの

ウ 町議会の会議録、決議書等特に重要なもの

エ 職員の身分、進退、賞罰、任免等人事に関する書類のうち特に重要なもの

オ 訴願、訴訟、審査請求及び請願に関する書類のうち特に重要なもの

カ 認可、許可に関する書類のうち重要なもの

キ 予算、決算、出納及び財務に関する書類のうち重要なもの

ク 公有財産の取得、管理及び処分等に関する書類のうち重要なもの

ケ 契約に関する書類のうち重要なもの

コ 金銭の支払いに関する証拠書類のうち権利の得失に関するもの

サ 町債及び借入金に関する書類のうち重要なもの

シ 重要な事業計画及びその実施に関する書類のうち重要なもの

ス 境界変更及び廃置分合に関するもの

セ 町史及びその編さん上必要な資料のうち重要なもの

ソ 統計に関する書類のうち重要なもの

タ 表彰に関する書類のうち重要なもの

チ 各種台帳のうち特に重要なもの

ツ 事務引継ぎに関する書類のうち重要なもの

テ 申請、報告及び届出に関する書類のうち特に重要なもの

ト 特殊な処分又は事務の創始、改廃に関する書類のうち特に重要なもの

ナ 機関の設置、廃止に関する書類のうち特に重要なもの

ニ その他永久保存の必要があると認められるもの

(2) 10年保存

ア 町議会に関する書類で重要なもの

イ 職員人事に関する書類のうち重要なもの

ウ 金銭の支払に関する証拠書類で重要なもの

エ 各種台帳で重要なもの

オ 官公庁への調査、報告で重要なもの

カ 町税及び税外諸収入に関する書類のうち重要なもの

キ 工事及び物品等に関する書類のうち重要なもの

ク 陳情等で重要なもの

ケ 申請、報告及び届出に関する書類のうち重要なもの

コ 通知、照会、回答に関する書類のうち重要なもの

サ その他10年保存の必要があると認められるもの

(3) 5年保存

ア 町税及び税外諸収入に関する書類

イ 出納、経理に関する書類

ウ 申請、報告及び届出に関する書類

エ 通知、照会、回答、証明に関する書類

オ その他5年保存の必要があると認められるもの

(4) 1年保存

ア 申請、報告及び届出に関する書類のうち軽易なもの

イ 通知、照会、回答、証明に関する書類のうち軽易なもの

ウ 文書の受付、発送に関する書類

エ 台帳に登録した申請書及び届書

オ 軽易な願い、届出等の往復文書で後日参照を必要としないもの

カ その他1年保存の必要があると認められるもの

2 文書の保存期間は、前項に既定する区分に従い、課長が決定する。

3 文書の保存期間は、会計年度によるものは文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(編さん及び製本、永年保存文書目録)

第50条 完結文書は、主管課において、ファイル管理表の第3分類又は第4分類ごとに、次の各号により編さんし、及び製本しなければならない。ただし、保存期間が1年の完結文書については、この限りでない。

(1) 年別は、暦年によること。ただし、会計に関するものは、会計年度によること。

(2) 年又は年度にまたがって処理した文書は、その事案の処理が完結した年又は年度のものとして編さんすること。

(3) 完結文書をファイル管理表の第3分類で編さんしなければならない場合は、当該第3分類に属する第4分類に係る最も長期の保存期間により編さんすること。

(4) 各編さん簿冊等ごとに、索引目次を付けること。ただし、特に索引目次が不必要と認められるものについては、この限りでない。

(5) 編さんした簿冊等には、背表紙にファイル管理表の第3分類又は第4分類の題目(以下「保存題目」という。)を記入し、文書保存用紙に所要事項を記入して、これをはり付けること。

(6) 編さんした簿冊等の厚さが10センチメートル以上になる場合は、適時分冊し、背表紙の保存題目の下に「の1」、「の2」等の分冊記号を記入すること。

(7) 文書の規格、性質等から簿冊等に編さんできないものは、フォルダー、箱、袋等により整理すること。

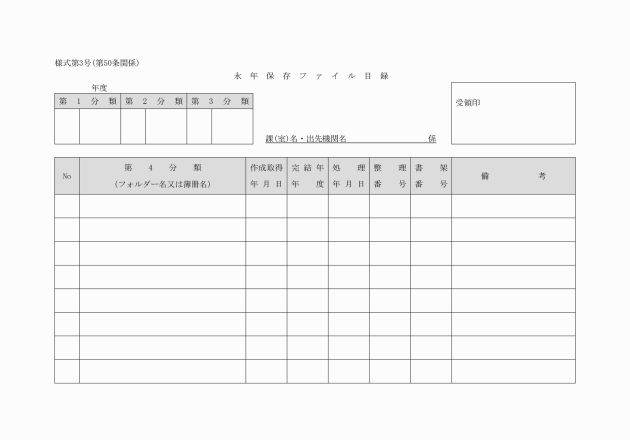

2 文書管理責任者は、完結文書のうち保存期間が永年のものについて、毎会計年度当初に永年保存ファイル目録(様式第3号)を作成しなければならない。この場合、速やかに、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、提出された永年保存ファイル目録に受領印を押し、原本を総括永年保存ファイル目録管理簿として管理し、その写しを文書管理責任者に交付する。

4 文書管理責任者は、交付された永年保存ファイル目録の写しを保管する。

(完結文書の置換え等)

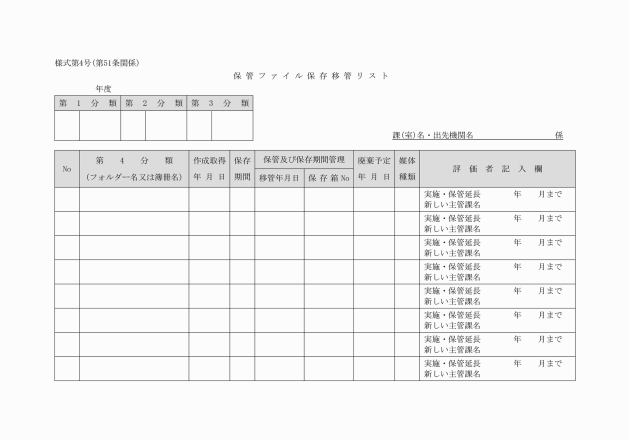

第51条 文書の置換えは、文書管理責任者のもと各課において、保管期間の経過した文書のうち保存年限が満了していない文書を対象に毎年6月から7月の文書整理期間に行う。

2 文書の置換え作業は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 総務課は、置換えの対象となる文書について、保管ファイル保存移管リスト(様式第4号)を作成し、各課に配布する。

(2) 各課の文書責任者は、総務課から交付された保管ファイル保存移管リストとファイルを確認し、総務課の指定する日に保存書庫に文書を移管し、移管年月日等必要事項を記入した保管ファイル保存移管リストを総務課に提出する。

(3) 総務課は、提出された保管ファイル保存移管リストをもとに保存書庫へ移管されたファイルを確認し、当該リストを保存ファイル目録として管理し、その写しを各課の文書管理責任者に交付する。

(4) 各課の文書管理責任者は、総務課から交付された保存ファイル目録の写しを保管する。

(文書の保存)

第52条 文書の保存は、文書管理責任者のもと各課において、置換えた文書を対象にそれぞれのファイルの保存年限にしたがって保存期間が満了するまでの間行う。

(文書の廃棄)

第53条 文書の廃棄は、文書管理責任者のもと各課において、毎年6月から7月及び11月から12月の文書整理期間に行う。

2 文書の廃棄は、次の各号に定める方法による。

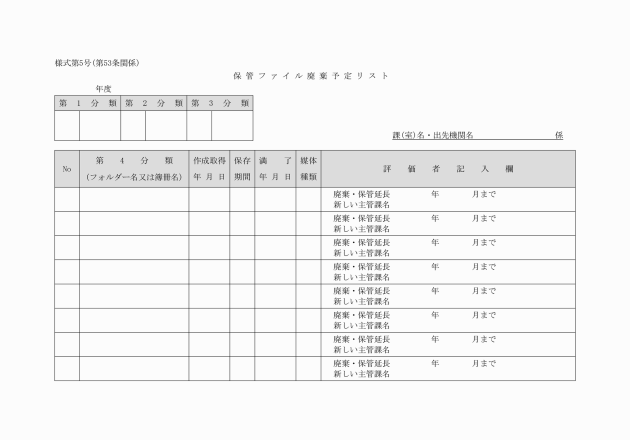

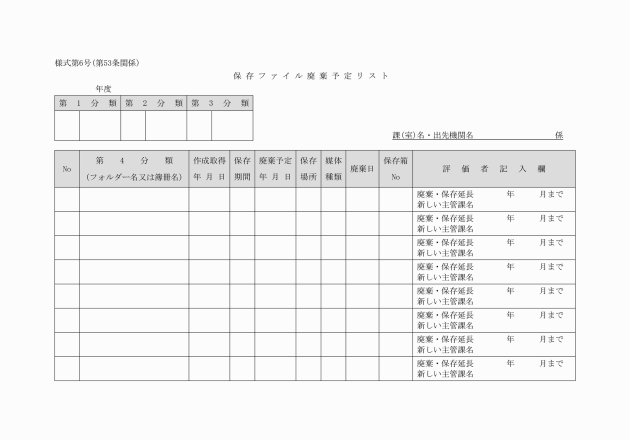

(2) 各課の文書責任者は、総務課から交付された保管ファイル廃棄予定リスト及び保存ファイル廃棄予定リストとファイルを照合確認したうえで、総務課の指定日及び指定場所に運び、廃棄日等必要事項を記入した保管ファイル廃棄予定リスト及び保存ファイル廃棄予定リストを総務課に提出する。

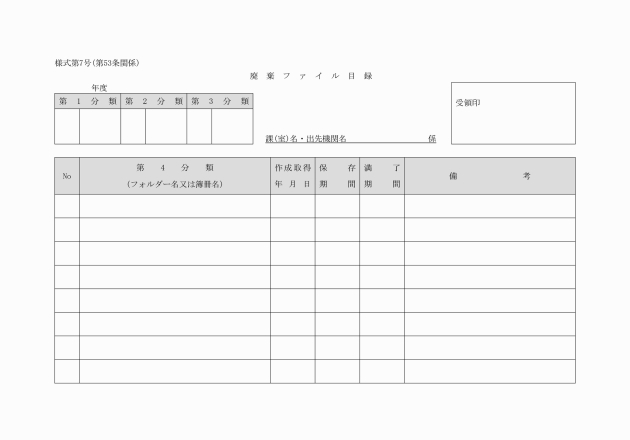

(3) 総務課は、提出された保管ファイル廃棄予定リスト及び保存ファイル廃棄予定リストをもとに廃棄対象文書を確認し、当該リストを廃棄ファイル目録(様式第7号)として管理し、その写しを各課の文書管理責任者に交付する。

(4) 各課の文書管理責任者は、総務課から交付された廃棄ファイル目録の写しを保管する。

(5) 総務課は、確認作業を終了した廃棄対象文書を焼却又は裁断等適切な方法にて処分するものとする。

(町史編さん資料)

第54条 前条の規定により廃棄する場合、総務課長が関係課と協議して、町史編さん資料として必要と認めたものは、これを別に保存しなければならない。

第9章 補則

(文書等の特例)

第55条 内容が簡易である文書、会計に関する文書、人事の発令に関する文書その他の文書で、この規程を適用することが困難又は不適当なものについては、主管課長が総務課長に協議して特例を定めることができる。

(その他)

第56条 この規程に定めるもののほか、文書の管理の細目に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(牟岐町文書編纂保存規程の廃止)

2 牟岐町文書編纂保存規程(昭和59年規程第 号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に使用している帳票その他の様式で直ちに改正し難いものについては、残品の限度で使用することができる。

4 この規程の施行の際、現に課で保存している文書及び書庫に保存してある文書でその方法がこの規程の定めに適合しないものは、できるだけ速やかに適合するよう措置しなければならない。ただし、保存文書のうち、保存期間が一定期間以下のものについては、この限りでない。

附則(平成19年3月1日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月10日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月10日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

保存期間設定についての考え方

文書の保存期間は、全庁共通文書以外は、原則、各課担当者によって決定され、ファイル管理表により管理されることになります。

この保存期間を決定する際の考え方と手順について、説明します。

1 法令等で定められている保存期間

国の法律や政令、通達又は町条例、規則で保存期間が定められているものは、これに従います。ただし、この中で、条例等の町の規定によるものは、状況に応じて保存期間の見直しをすることも必要です。

2 時効性の発生

物の売買で契約から一定の期間を経過したものなど、時を経ることによって効力を失うものを、それを時効と呼びます。この時効の発生を保存期間とすることも基準の設定上、大切なことです。

3 担当課、担当者による期間の設定

法令等や時効の定めが特にない文書については、原則として担当者によって保存期間を設定します。これは、以下の状況で判断します。

(1) 監査等の有無 いつの監査で書類が必要か。

(2) 閲覧の頻度 見るか見ないか、どのくらい見るか。

(3) 閲覧するのに、簡単なもので代わりになる書類があるか。

(4) 無くても事務に支障がないか。

(5) 定例的なもので、次の事務の参考価値があるか。

(6) 定例的なもので事務の参考とすべきものであるが、制度が変わっているか。

(7) 重要な先例であるが、年代の経過により、必要がなくなっているか。

4 例外的な保存期間の設定

(1) 全庁共通文書標準ファイル基準表に掲載されているものはこれによります。

(2) 会計の帳票類については、分類は共通文書ではなく、課共通等で扱いますが、どこの課でも扱われる種類の文書ですので、特殊なものを除いて、次の保存期間で取り扱ってください。

保存期間 5年

別表 略